今回は「元信者」による本二冊を紹介する。

いずれも、オウムを知ってから(加納氏は87年、早坂氏は89年)出家に至るまで(加納氏は89年、

早坂氏は91年)の経緯、そして教団での生活が詳述されている。

当時報道では胡散臭いものとしてスキャンダラスにしか語られなかった、教団生活や教祖の魅力や独自の論理について、内部から見た視点で語るという姿勢で書かれているのが特徴である。

加納氏は、麻原の著作を読んで神秘体験をしたことから入信したという人である。

教団生活のさまざまな側面を軽妙な筆致で描きながら、オウムが信者を惹きつけた理由が分析されている。

当時テレビを賑わせた幹部たちの素顔も書かれており、ゴシップ的な興味も満たされる。

『カルトにはまる〜』というタイトルは、当時の世間的興味に合わせて編集が付けたものであろうか? 内容は、タイトルから予想される内容とはやや異なり、教団生活の魅力が主に語られている。

たとえば、

・「何々しなくてはならない」というような学校教育で培われた態度とは対照的に、麻原の対応は型破りであった。子どもが破壊的行為をしても責めず、破壊衝動が癒されるよう時間をかけていた。こうした点が、社会で息苦しさを感じていた者をひきつけた。(p.48)

・女性が強い組織であった。(pp.49-51)

・さまざまな信徒に対応することで、社交性が身についた。「幼い頃から知識のつめ込みばかりの学習をさせられ、マニュアルやレールが敷かれた上を歩く生活を余儀なくされていた。しかし時代は刻々とその様相を変え……」(p.69)といった中、どんな状況にも即対応できるようになった。

・オウムでは「失敗から学ぶ」ことが許された。「ふつうの会社ならクビになるような個人のミスによる巨額の損失があっても、ここでは許された」(p.104)

読んでいるうちに、「悪くないなあ、入ってみたいなあ」と思えてくる(最後の点についてはそれゆえに皆が「無責任」になっていったという組織の欠点も指摘されるのであるが)。

こうした教団の魅力を通して、カルトに惹かれてしまう理由を反省的に考察するという体裁ではあるが、むしろ全体的に、筆者の青春の思い出といった趣である。

筆者は、オウムにおいて自分はやや変わり者であったことを示すエピソードを、頻繁に記している。周囲の盲信者とは違い、あくまで「自立した自己」を極めたいという思いを応援するものとして教祖をとらえていたこと(p.70)、教祖が絶対的である教団において「教祖も信者も平等」と考える自分は少数派であったこと(p.100)。一方で、随所で、麻原から一目置かれていたことも見て取れる書きぶりになっている。

そんな記述も、襲撃者を仲間とともに撃退した回想なども、青春の武勇伝を読むようである。

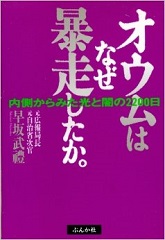

表紙の著者名に「元広報局長、元自治省次官」という肩書きがあるので「日本のお偉いさんかしらん?」と思ったところ、オウムの「広報局長・自治省次官」ということであった。

加納氏の著書の軽妙でヤンチャさの滲む文体に較べると、こちらは生真面目で重々しい筆致である。当然ながら、一口に信者といっても色んな人がいたのだなあと思わせられる。「戒律」や「尊師」を絶対視したわけでないことを強調する加納氏に対し、この方は「戒律」も遵守していたようであるし、「尊師」への心酔を繰り返し描いている。

この差異には、この方の場合は奥様の衝撃的な形での事故死が出家動機になっていることも大きいのかもしれない。(出版の時期による差もあるかもしれない。早坂氏の著書のほうが加納氏よりも早く、事件から間もないうちに書かれている。)

著者は内部にいたものとして、マスコミに報道されたオウム像・教祖像に一つずつ反駁してゆく。

たとえば「教祖一人がうまい物を食っていた」と報道されたことに対しては、現世の論理から見るとそう見えるが、修行をした者にとっては大食はむしろ苦痛であり・食事は自分の体を祭壇に見立てて神々を観想しながら食う供養法である、というように(pp.256-7)。

教団については、加納氏の著書と同様、現代社会の息苦しさに対するその懐の深さが魅力として描かれている。「他人のミスには寛容で、非難を口にする者など珍しい」(p.116)「半ば社会からドロップアウトした人間でも分け隔てなく吸収する『受け皿』としての側面を持つ」(p.231――これは自衛隊との共通点として挙げられている)など。

そして、同じ元信者である田村氏が「ただのおっさん」と喝破したところの教祖についても、その魅力が丹念に語られる。

そこで見えてくるのはたとえば、「自分でも気がつかなかったこの考えはすべてお見通し」「完璧に心を見透かしているように笑う教祖の顔が印象的だった」(p.103)というように、まさに「全てを知っていると想定される主体」としての教祖像である。

修行の話になると熱っぽくかつ論理的である一方、相手のレベルに合わせるような細かい心遣いに触れ、「直接触れるほどにその魅力に引き込まれてゆく」(p.187)。また、場合によってパーソナリティを使い分ける、トリックスターめいた魅力や(pp.240-247)、一仏教徒として布施の実践を徹底する真摯な姿(pp.249-251)。

そしてそのグルの意思のもとで、筆者はさまざまな修行に挑んでゆく。ジン一気飲みの後温熱修行という(常識的には完全なアルハラにしか見えない)身体的修行のみならず、携わっていたオウム出版部の仕事で(これまた常識的にはブラックにしか見えない)無茶な注文を出されたときも、「これも修行だ」という気持ちで前向きにぶつかることができたのだという。「今振り返っても、この難題はやはり智慧の修行の一環と見るのが妥当だと感じている」と筆者は述べている(p.151)。

副題には「光と闇」とあるが、むしろ「光」の部分が多く書かれており、様々な理由からこのタイトル(『オウムはなぜ暴走したか』)になったのだろうが、むしろ「なぜオウムに惹かれたか」などのタイトルの方が内容に合っていそうだ。これは別に皮肉を言っているわけでなく、実際、「なぜ暴走したか」について、筆者は未だ答えを出せていない。

後半では、スパイ騒動や「省庁制度」導入など、教団末期の変質について書かれているが、これらが「私が感じていた何か別のことを目的とした『マハームドラー』のような仕掛けだったがまでは今に至っても明確な答えは持ち合わせていない」(p.350)と筆者は書いている。

一連の事件については、一部の幹部の暴走が原因ではないかというニュアンスで語られている。筆者は、オウム内部の論理・その教義からあれらの事件を理解しようと試みるのであるが、未だに、松本サリン事件・地下鉄サリン事件のような大量殺人事件を起こした動機が見出せていないという。

ところで、上記二冊は、いずれも修行の過酷さとその意義にかなりの頁を割いている。私は以前から、オウムの修行は過激なダイエットに似ていると感じていたのだが、両者とも、「極厳修行」の後に「56キロあった体重が43キロに」(加納、p.151)「70数キロが58キロに」(早坂、p.165)と具体的な数字を挙げており、細かい数字に執着するダイエッターを彷彿させる。

ダイエットは、努力した分だけの成果が具体的に数字で示される。ダイエット的な快楽は、オウムを考えるにおいて重要なものでないかと私は個人的に感じている(あるいはオウムだけではなくあらゆる事象を考えるにおいて)。以前、摂食障害の女性が、「何かしんどいことをしなくてはならない」という世間の強迫的風潮を指摘し、自分の症状がそれに応えるものであることを示唆していたのであるが、オウムにも、そうした強迫に応えるものとしての側面があったのでないかと感じた。

2014.11記す